Petit pays, grands choix : l’Arménie au cœur du Caucase

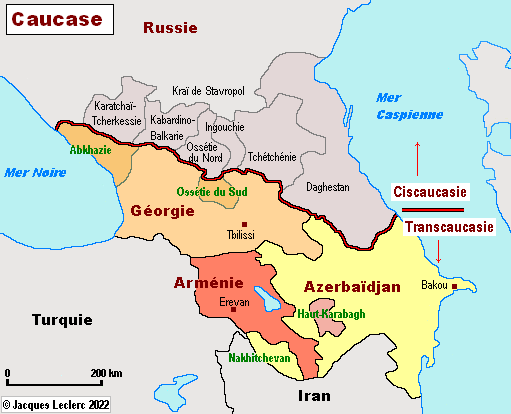

En 2025, l’Arménie traverse un moment historique. Longtemps perçu comme un petit État coincé entre des voisins puissants et instables, le pays semble vouloir reprendre son destin en main. Depuis plusieurs décennies, Erevan (capitale d’Arménie) subit les conséquences de conflits gelés, de pressions extérieures et d’un isolement économique relatif. Les séquelles de la guerre du Haut

Karabakh, les difficultés économiques liées aux blocus frontaliers et l’influence persistante des grandes puissances ont façonné une Arménie prudente, parfois hésitante.

Mais l’été 2025 marque une rupture. En quelques mois, l’Arménie a signé un accord de paix inédit avec l’Azerbaïdjan, lancé son processus d’adhésion à l’Union européenne et amorcé un rapprochement stratégique avec la Géorgie. Ces décisions audacieuses pourraient transformer durablement la géopolitique du Caucase et modifier l’équilibre régional pour les années à venir.

Loin d’être de simples annonces diplomatiques, ces mouvements incarnent la volonté d’un petit État de devenir autonome et de s’affirmer sur la scène internationale. Cependant, ces choix comportent aussi des risques majeurs : tensions avec la Russie, inquiétude iranienne, fragilité de nouvelles alliances régionales et critiques internes sur la souveraineté nationale.

I - L’accord de paix avec l’Azerbaïdjan : un tournant stratégique

Le 8 août 2025 restera gravé dans les mémoires. Ce jour-là, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont signé un accord de paix qualifié d’historique. Depuis l’indépendance des deux pays, le conflit autour du Haut-Karabakh a rythmé les relations entre Erevan et Bakou, provoquant guerres, déplacements massifs de population et crises humanitaires répétées. Même après la guerre de 2020, qui avait renforcé la position militaire de l’Azerbaïdjan, la paix durable semblait impossible.

Cette fois, l’accord prévoit la création d’un corridor de transit stratégique traversant le sud de l’Arménie, nommé « Route Trump pour la paix et la prospérité internationales » (TRIPP). Administré par les États-Unis pour 99 ans, ce passage doit sécuriser le commerce et la circulation entre l’Azerbaïdjan et la Turquie, tout en offrant à Erevan une garantie extérieure face aux tensions potentielles.

Cette initiative est inédite à plusieurs égards. Elle implique la présence directe des États-Unis dans le Caucase, jusque-là dominé par la Russie et fortement influencé par l’Iran. Pour Washington, c’est une opportunité stratégique de consolider son influence dans une région sensible et de s’imposer comme acteur incontournable dans un espace longtemps monopolisé par Moscou. Pour l’Arménie, c’est un moyen de sortir de l’isolement et de sécuriser son territoire.

Mais l’initiative n’est pas sans controverse. Une partie de la population arménienne s’inquiète de confier une portion stratégique de son territoire à une puissance étrangère. D’autres, au contraire, voient dans ce corridor une chance historique de tourner la page des conflits et de booster l’économie par l’ouverture de nouvelles routes commerciales. L’équilibre régional est bouleversé, la Russie, jusqu'ici garante de la sécurité arménienne, est marginalisée, tandis que l’Iran suit avec méfiance les mouvements américains. L’Azerbaïdjan, lui, obtient une victoire diplomatique significative, consolidant son accès à la Turquie et à l’axe économique du sud du Caucase.

II - L’orientation européenne : un choix audacieux et risqué

Quelques mois avant cet accord, en mars 2025, le parlement arménien lançait officiellement le processus d’adhésion à l’Union européenne. Ce choix stratégique marque un virage radical dans l’histoire récente du pays. Après des décennies de liens étroits avec la Russie sur le plan militaire et économique, Erevan choisit de se tourner vers l’Occident, dans l’espoir de consolider sa souveraineté et de moderniser son économie.

L’Europe offre une opportunité majeure en proposant un marché stable, des aides financières importantes et un cadre institutionnel capable d’accompagner la modernisation du pays. Politiquement, ce choix envoie un signal fort en affirmant que l’Arménie veut être un acteur autonome et fiable, capable de rompre avec les influences traditionnelles qui l’ont longtemps maintenue dans une position subordonnée.

Cependant, ce pari comporte des risques considérables. La Russie, qui considère encore le Caucase comme une zone d’influence privilégiée, a clairement exprimé son mécontentement. Les menaces sont multiples, allant de la hausse possible des prix de l’énergie aux pressions sur la diaspora arménienne en Russie, en passant par les campagnes de désinformation et les tentatives d’influence politique. L’Arménie se retrouve donc dans une position délicate, car elle doit s’affirmer tout en naviguant dans une zone de tensions accrue avec ses voisins traditionnels.

Dans les rues d’Erevan, le débat est vif. Certains citoyens craignent que l’orientation européenne ne provoque des représailles économiques, tandis que d’autres considèrent que c’est la seule façon de garantir la sécurité et le développement du pays.

III - Une nouvelle coopération régionale avec la Géorgie

Parallèlement à ce basculement vers l’Occident, l’Arménie explore des alliances régionales inédites. La Géorgie, elle aussi tournée vers l’Europe et confrontée à des tensions avec la Russie, apparaît comme un partenaire naturel. L’été 2025 a vu s’intensifier les discussions autour d’une coopération militaire bilatérale, avec la création possible d’un centre de défense commun à Goris, ville stratégique proche de la frontière avec l’Azerbaïdjan.

Si ce projet se concrétise, il pourrait représenter un véritable changement de paradigme pour le Caucase, avec deux petits États qui uniraient leurs forces pour mieux se défendre et peser dans les négociations internationales. Cette coopération pourrait également inspirer d’autres initiatives régionales, renforçant la solidarité caucasienne et diminuant la dépendance à l’égard des grandes puissances.

Mais pour l’instant, le projet reste fragile. La Géorgie doit gérer ses propres tensions internes, notamment dans les régions séparatistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, où la Russie conserve une forte influence. Mais la démarche est symboliquement puissante, car elle montre que l’Arménie ne se contente plus d’attendre des soutiens extérieurs, et qu’elle cherche désormais à construire ses propres réseaux de sécurité et d’influence.

IV - Perspectives pour 2030 : 3 scénarios possibles

L’avenir de l’Arménie reste incertain, mais plusieurs trajectoires sont envisageables :

Le scénario optimiste : l’Arménie devient un acteur stable et influent du Caucase Si l’accord avec l’Azerbaïdjan tient, si l’intégration européenne progresse et si la coopération avec la Géorgie se renforce, Erevan pourrait devenir un pivot régional fiable. Le Caucase connaîtrait alors une période de stabilité durable, les investissements étrangers se multiplieraient et l’Arménie consoliderait sa souveraineté politique et économique.

Le scénario intermédiaire : stabilité fragile et tensions ponctuelles

L’accord avec Bakou résiste, mais la Russie et l’Iran exercent une pression continue. La coopération régionale avec la Géorgie reste limitée à des gestes symboliques, et le processus européen progresse lentement. L’Arménie réussit à maintenir une paix intérieure et une sécurité minimale, mais doit naviguer entre tensions frontalières régulières et compromis constants avec ses voisins.

Le scénario pessimiste : crise régionale et isolement

Si le corridor TRIPP devient source de tensions, si la Russie intensifie sa pression et si la coopération avec la Géorgie échoue, l’Arménie pourrait se retrouver isolée. Les conflits frontaliers pourraient reprendre, les investissements étrangers se raréfier, et l’adhésion européenne stagner, laissant le pays vulnérable aux jeux d’influence des grandes puissances.

L’été 2025 aura marqué un tournant historique pour l’Arménie. Entre la paix avec l’Azerbaïdjan, l’ouverture vers l’Europe et le rapprochement stratégique avec la Géorgie, le pays s’affirme comme un acteur capable de décider de son avenir. Ces choix sont audacieux et risqués, mais ils traduisent surtout la volonté de l’Arménie de ne plus subir l’histoire, mais de la façonner.

L’Arménie est aujourd’hui un laboratoire fascinant où se croisent toutes les dynamiques majeures, entre la fin des conflits gelés, le déplacement des zones d’influence, le rôle des grandes puissances et la quête de souveraineté des petits États. Le Caucase n’a jamais semblé aussi central et aussi vivant. Reste à savoir si ce moment historique ouvrira la voie à la stabilité ou à de nouvelles tensions, et comment le pays et la région se redéfiniront d’ici 2030.

Créez votre propre site internet avec Webador